GHQに消された漢字があるのではないかと世間では噂されています。

この記事ではSNS等で噂されているGHQに消された漢字を一覧にまとめ

意味なども簡単にまとめて紹介していきます。

GHQとは?

むかし日本にやってきた「GHQ」というグループが、どんなふうに日本を変えたかを、簡単に説明していきます。

GHQは、第二次世界大戦が終わったあと、日本を新しく、平和な国にするために頑張ったと言われていました。

GHQの略は?(General Headquarters, the Supreme Commander for the Allied Powers)

第二次世界大戦後の1945年から1952年まで日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部を指します。

GHQってなに?

GHQは「連合国軍最高司令官総司令部」という長い名前のグループで、簡単に言うと、

アメリカのダグラス・マッカーサーさんがリーダーだったチームになります。

戦争で負けた日本を、戦争をしない平和な国にするのが目標

1945年から1952年まで、日本を「もっと良い国にしよう!」と助けてくれたと言われてきました。

どんなことをしたのでしょうか?

- 新しいルール(憲法)を作った

- みんなに自由をあげた

- お金持ちの力を小さくした

- 農民さんを助けた

- 学校も変えた

- 戦争をした人をやめさせた

GHQの改革によって日本にとって良くなるはずでしたが、

それらはすべて日本人にとって本当に良かったことなのでしょうか?

逆の視点からもわかりやすくまとめてみました。

GHQの改革で起きた「困ったこと」

- 日本の伝統や歴史が薄れてしまった

- 経済の混乱が起き

- 経験豊富なリーダーがいなくなった

- 日本の歴史教育が軽視された

- 「外国に押し付けられた」と感じた

- 大切な本や文化が失われた

GHQは日本の伝統や歴史を変えてしまった中の一つに漢字があります。

なぜGHQは漢字制限を行ったったのか?

その漢字とは何なのか一覧にしてまとめました。

GHQに消された漢字一覧

GHQは1945年~1952年の日本占領期に、民主化と教育の効率化を目指し、漢字の使用を整理しました。

1946年の「当用漢字表」(1850字)の導入が主な施策で、これはGHQの影響を受けたものですが、

戦前からの日本の漢字簡略化の動きも背景にあります。

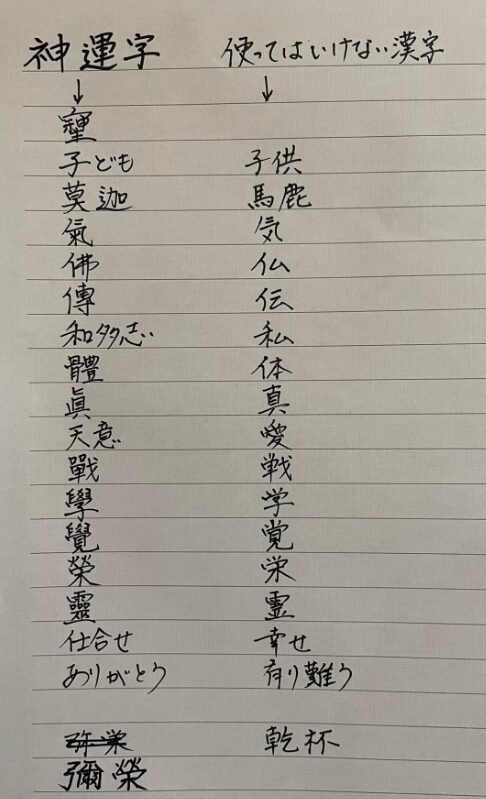

変更された漢字一覧例

- 「氣」→「気」

- 「和多志(わたし)」

- 「八紘一宇」

- 「體」→「体」

- 「學」→「学」

- 「國」→「国」

世間の声でも変更された漢字についてまとめている方がいました。

「氣」→「気」

「氣」は、「气」(きがまえ)に「米」を組み合わせた漢字です。

「米」は「生きるためのエネルギー」や「自然の力」を表現しています。

「氣」はエネルギーが広がる力強い漢字で、

GHQが日本の「霊力」や「底力」を削ぐために簡略な「気」に変えたともいわれています。

はなあみ

はなあみ「氣」の「米」は八方向(八画)に広がる形を表し、

「生命力」や「宇宙のエネルギー」を象徴です。

「気」は簡略化され、この力が弱まったとも言われています。

日本の伝統文化では、「気」は確かに重要ですね

「気の流れ」「気功」「気象」「元気」「病気」

気持ちの『気』が大切なことがわかりますね

日本人にとってお米も大切なエネルギー源ですものね!

お米不足が心配です…

世間の声

ローラさんも漢字に「氣」の字を使ったり

米農家を始めたりしていましたね!

何か関係あるのでしょうか?

「和多志(わたし)」

「私」の代わりに使われていた「和多志」がGHQにより消されたとも言われています。

- 主張: 「私」の代わりに使われていた「和多志」がGHQにより消されたの声もありました。

- 事実: 「私」は明治時代から一般的に使用。「和多志」は戦後に一部スピリチュアル団体が提唱した漢字で、歴史的な使用例はほぼなしとも言われています。

「私」は一般的な一人称で、公に対する個人の意味から派生しました。

一方、「和多志」は「和」の精神や志を大切にする意味合いを込めた言葉として使われることがあります

日本人は『和』協調を大切にしますものね

「八紘一宇」

戦後、1945年12月15日にGHQが発令した「神道指令」により、

「八紘一宇」は軍国主義や国家神道と結びついた言葉として、公文書や教育での使用が禁止されました。

これは、軍国主義や過激な国家主義を排除し、民主化を進めるための措置と言われています。

戦争中に「日本がアジアを支配する」

って意味があるって思われていたのですね

「GHQは神道の霊力や日本の団結力を恐れ、意図的に抑えた」

ともいわれていますね

色々な方向から調べるとそれぞれの考えなどが見えてきますね。

「體」「學」「國」

これらは1946年の当用漢字表による教育効率化の一環で簡略化されてきました。

GHQは一時、漢字を廃止してローマ字にする案を検討しましたが

日本人の高い識字率により断念したとも言われています。

だから小学校でローマ字を習ってるのか?!

確かに画数が多いですね

でも昔の人がどうしてその形にしたのか知るのも大切ですね。

「體(たい)」という漢字は、主に「からだ」「全身」「姿」といった意味を表します。

漢字的には骨を豊かにすると書く

「學」まなぶには単に知識を詰め込むだけでなく、人と交流し、様々な情報を関連付けながら知識を深めていく、という意味合いが含まれています

「國」という漢字は、古代においては「国」よりも広い範囲の、土着の土地や地域を指す言葉でした。

「囗(くにがまえ)」と「或(さかい、くに)」から構成されている。

時代が経つにつれて、王が治める土地、つまり国家という意味合いが強くなりました

「そしじ」は存在するのか?

世間の声

実際に使われていた形跡もあるのですね!

資料には残っていはいないけど言い伝えられてきてるのでしょうか

「いやさか」とは?

使い方例文

- 私は国の弥栄を祈っています

- ご尊家の弥栄をお祈りいたします

- 貴家の弥栄をお祈りいたします

- 皇室の弥栄を祈念いたします

このような意味合いはデマという意見もありますが、歴史を学ぶきっかけにもなりますので

とても面白い内容だと前向きにとらえていけたらと思います。

「弥栄(いやさか)」は大和言葉なんですね

GHQが使わなくさせたなどのような資料には残っていないそうですが

昔使われていた言葉の意味に重みがあり好きです!